Per il milanese Guido Scarabottolo l’illustrazione è arrivata tardi, quasi per caso; lunghi e sofferti anni di studi al Politecnico e la ricerca di un lavoro ‘serio’ gli sono bastati per rendersi conto che l’urbanistica non era la sua strada. E’ qui che ritorna una passione dell’infanzia, mai totalmente sopita. Agli inizi degli anni Settanta inizia a creare i primi disegni su commissione; oggi Scarabottolo, classe 1947, è uno degli illustratori più seguiti e premiati nella scena internazionale e sue opere sono state pubblicate su L’Europeo, Il Sole 24 Ore, New Yorker e New York Times.

‘serio’ gli sono bastati per rendersi conto che l’urbanistica non era la sua strada. E’ qui che ritorna una passione dell’infanzia, mai totalmente sopita. Agli inizi degli anni Settanta inizia a creare i primi disegni su commissione; oggi Scarabottolo, classe 1947, è uno degli illustratori più seguiti e premiati nella scena internazionale e sue opere sono state pubblicate su L’Europeo, Il Sole 24 Ore, New Yorker e New York Times.

Nei primi anni 2000 inizia la collaborazione con la casa editrice Guanda, di cui diventa art director e cura tutte le copertine dei suoi volumi. Partecipa a numerose mostre personali e collettive (l’ultima di queste è Identità Milano, in corso fino al 2 giugno alla Triennale). E poi illustra diversi romanzi – tra tutti, la rivisitazione del Pinocchio di Collodi –, pubblica da quindici anni un calendario e numerosi volumi e volumetti, come i Libri a naso, insieme a Giovanna Zoboli, esperimenti riusciti di piccole storie partendo da immagini trovate per caso. Ha anche scritto, nel 2005, un Elogio della Pigrizia, in cui ha definito l’otium – o più prosaicamente, il cazzeggio – come una fonte inesauribile di ispirazione per i creativi.

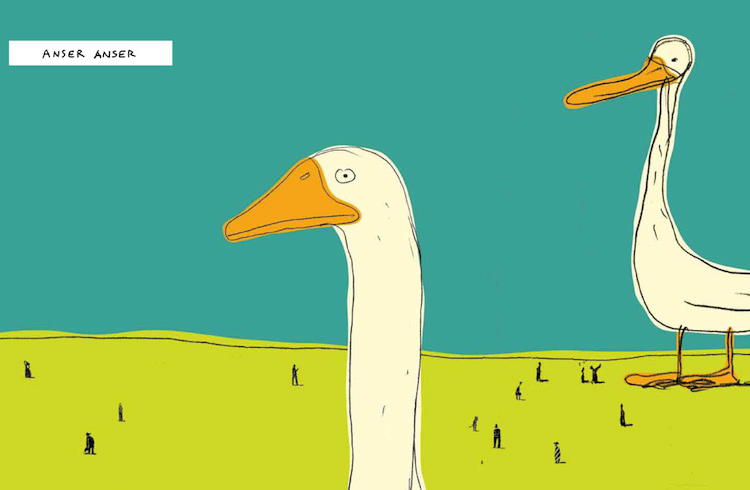

Basta vedere la home page del suo sito ufficiale per capire la sintesi del suo stile. Piccole figure essenziali, forgiate da lunghi graffi di pennino e accostate liberamente in semplici collages su uno sfondo immateriale. Il caso e il gioco sono gli elementi principali delle sue illustrazioni, che rifuggono ogni schema per dare spazio alla fantasia ingorda, propria dei bambini.

sono gli elementi principali delle sue illustrazioni, che rifuggono ogni schema per dare spazio alla fantasia ingorda, propria dei bambini.

Mi siedo a fianco di un lungo tavolo in legno chiaro, quasi completamente spoglio, se si escludono pochi strumenti di lavoro e una piccola lampada nera. “Qui è dove lavoro” mi dice, anzi sussurra Bau, soprannome che gli hanno affibbiato sin dalle medie a causa del tono basso della sua voce; “avvicina un po’ il microfono, che così non so se si sente”.

Hai iniziato a diventare illustratore professionista abbastanza tardi, dopo gli studi universitari. Come ci sei arrivato?

E’ avvenuto per caso. In realtà sin da piccolo ho sempre avuto una matita in mano, ma non pensavo che sarebbe diventato il mio lavoro. Così, in vista di una professione più stabile, mi sono iscritto alla facoltà di architettura. Mi sono specializzato in urbanistica, ma l’ho subito detestata. Primo, perché la trovavo maledettamente noiosa; secondo, perché l’urbanistica è una disciplina presuntuosa, che vuole occuparsi della pianificazione di ogni aspetto delle vite delle persone. Così sono entrato nello studio Arcoquattro, con cinque miei coetanei, all’inizio per sostituire uno che era partito per il militare; ci occupavamo di architettura e comunicazione visiva, creavamo stand e padiglioni. L’illustrazione è venuta da qui. Abbiamo iniziato ad avere tra i nostri clienti alcuni editori e il Salone del Fumetto di Lucca. Entrando nell’ambiente ho poi conosciuto molti autori come Hugo Pratt, Ferenc Pinter che, insieme a Saul Steinberg, sono stati i miei maestri, se mai ne ho avuto qualcuno. Ho subito trovato divertente l’illustrazione: non esistevano regole prefissate, bisognava cavarsela a seconda dei casi con la fantasia e l’intuito. L’aver iniziato a disegnare è stato un ritorno all’infanzia e insieme una sorta di vendetta contro tutto ciò che è teoria, pianificazione, schema, concetti coi quali ho sempre avuto un rapporto molto travagliato.

In quegli anni hai conosciuto Lorenzo Mattotti, al quale hai consigliato di andarsene dall’Italia.

Sì. Quando lo conobbi era giovanissimo ma già un grande. Dopo il boom dei primi anni Settanta, l’interesse per il fumetto e l’illustrazione era crollato. Così gli ho detto: prendi il tuo portfolio e parti. Dieci anni dopo si è trasferito in Francia, dove c’è sempre stato un grande mercato, ha avuto successo in America e poi, di riflesso, anche qui. A volte è salutare andarsene: si soffre, è vero, ma spesso arricchisce e dà un sacco di opportunità; non capisco la gente che vuole porre confini tra noi e loro, il mondo alla fin fine è una cosa sola. Andarsene è quasi sempre un arricchimento per aggiungere qualcosa di nuovo quando poi si torna.

Molti autori hanno avuto fortuna fuori perché in Italia l’illustrazione non è percepita come un mestiere vero e proprio.

Il problema non è solo questo: in Italia la committenza non è fatta dagli art director, che non contano assolutamente nulla in nessun posto: nei giornali, nei libri, da nessuna parte. Contano i direttori, i quali spesso non hanno una formazione visiva e di immagine ne capiscono davvero poco. E’ difficile discutere con loro, perché non comprendono la nostra visione e, quel che è peggio, spesso vorrebbero importi la loro. Io, ad esempio, voglio fare delle illustrazioni aperte a interpretazioni e punti di vista, in cui l’intervento dell’autore sia forte. Sai quante persone mi sono trovato davanti che mi hanno detto “l’illustrazione non si capisce, non è chiara, è criptica”? Non deve essere chiara, se no non è divertente!, rispondo io. E la stessa sorte la condividono, oggi, molti dei miei colleghi, che si trovano a dover spiegare le loro intenzioni a committenti la cui formazione visiva è ancorata alle avanguardie storiche. Discutere con queste persone e riuscire a fare un lavoro divertente è quasi impossibile. Perché, dico io, tutte le cose buone devono essere così: un romanzo è interessante quando lo riprendi in mano dopo tanto tempo e non ti sembra di rileggere la stessa cosa, perché nel frattempo sei cambiato un po’ e percepisci cose diverse. La stessa cosa vale per l’illustrazione: ti deve indurre alla riflessione e alla divagazione, all’uso libero del cervello, altrimenti è qualcosa che consumi in pochi secondi e poi butti via.

Fino a quanto, secondo te, un illustratore può piegare il proprio stile e le proprie idee per ragioni di marketing?

E’ un lavoro , e come tale deve soddisfare le richieste del cliente. Fino a un certo punto, però. Quando ho iniziato a lavorare per Il Sole mi facevano le solite storie sulla difficoltà delle mie immagini. A un certo punto ho risposto: se non vado bene, cercatevene un altro. Un autore deve avere la forza di non accettare qualsiasi incarico e difendere la propria autonomia creativa. Altrimenti si diventa degli automi che finiscono per accontentare qualsiasi capriccio altrui.

, e come tale deve soddisfare le richieste del cliente. Fino a un certo punto, però. Quando ho iniziato a lavorare per Il Sole mi facevano le solite storie sulla difficoltà delle mie immagini. A un certo punto ho risposto: se non vado bene, cercatevene un altro. Un autore deve avere la forza di non accettare qualsiasi incarico e difendere la propria autonomia creativa. Altrimenti si diventa degli automi che finiscono per accontentare qualsiasi capriccio altrui.

Che consigli daresti a un aspirante illustratore?

Saper disegnare conta abbastanza poco. Avere una mano straordinaria, essere troppo virtuosi e talentuosi nel disegno può essere anche pericoloso, in certi casi. Andrea Pazienza, ad esempio, era uno di quelli: un talento straordinario che aveva finito per diventare un po’ schiavo del suo virtuosismo. A distanza di trent’anni, i suoi disegni sono molto meno interessanti, e questo è grave perché riuscire a far cose senza età dovrebbe essere l’obiettivo finale di ogni artista. Anche la formazione è molto soggettiva: bisogna guardare tante illustrazioni, disegni, leggere, cinema, fotografia, dalla preistoria ad oggi, ci vogliono anni. Le scuole possono essere molto formative, ma uno può imparare a disegnare da solo, come ho fatto io, armandosi di carta, matita e forbici. Si scompongono i disegni, e poi si cerca di rimontarli in forme nuove, un po’ come si faceva da bambini coi giocattoli, provando, sperimentando senza paura.

Il tuo Calendario, divenuto ormai noto e puntualmente atteso da molti appassionati, ha compiuto quindici anni di vita. Puoi spiegare com’è nato?

La galleria Affiche, con cui lavoravo da diversi anni, il 15 dicembre mi richiese un calendario da pubblicare entro fine anno per conto di un’azienda. Bisognava fare sedici disegni, trentadue pagine in una settimana. Era impensabile fare tutto ad hoc, così ho detto loro che avrei scelto alcuni dei miei disegni più rappresentativi fatti nel corso dell’anno: abbiamo provato ed ha avuto un grande successo. Mi piace l’idea del Calendario perché è l’incarnazione fisica del tempo che ricorre e che raccoglie ciò che hai seminato durante l’anno, come se fossi un contadino. Ho sempre preferito il tempo ciclico a quello lineare: è decisamente più consolante e vicino al mondo.

Come è iniziata la collaborazione con Guanda?

Tutto è nato da una collaborazione con Giovanna Zoboli, i Libri a Naso, piccole storie che scriveva partendo da disegni sparsi che trovava nei miei cassetti. Il direttore editoriale di Guanda ne ha sfogliati alcuni e ha creduto che le mie illustrazioni fossero adatte a rappresentare le parole, anche se in quel caso il processo era opposto. Mi scrisse dicendomi di mandargli una prova della copertina di Ogni Cosa è Illuminata, di Jonathan Safran Foer. Gli è piaciuta, e così mi ha chiesto di occuparmi di un altro libro. In poco tempo sono diventato grafico editoriale e, con il mio team, ho iniziato a creare tutte le copertine della casa editrice.

Qual è il procedimento che usi per creare la mole di copertine che ti vengono assegnate?

Prima dell’attuale crisi del libro mi capitava di realizzare fino a 10 copertine in un paio di settimane. A volte era un tormento, ma alla pressione ero abituato già da quando devo rispettare i tempi di consegna per le testate. E’ ovvio che non ho mai letto per intero i libri che dovevo illustrare. E’ meglio così, altrimenti c’è troppa roba che ti frulla per la testa, meglio avere un piccolo riassunto da cui partire con poche idee. Poi se si conosce l’autore è chiaro che si sa rendere meglio l’atmosfera. Penso a un’idea e mando il primo schizzo della copertina. Se non piace all’autore o all’editore, ne faccio un’altra, e ancora e ancora. Sono arrivato a ideare fino a 40 proposte di copertine la settimana. Per l’ultimo romanzo di Bruno Arpaia ho dovuto fare una decina di prove prima di avere l’okay. Bisogna avere tanta pazienza. Poi succede che, tra le centinaia di disegni esclusi, uno di loro vince la Medaglia d’Argento della Illustration Society di New York. E questo ti fa pensare.

Quali sono i romanzi che hai amato di più illustrare?

In realtà non ho mai fatto copertine per autori che mi piacciono da pazzi. Non ho mai fatto una copertina per Kafka, per i classici russi o per qualche buon americano. E per fortuna: a me vengono meglio le copertine degli autori di cui non mi frega niente. Sono più disinvolto, più sciolto, non sono incatenato da problemi di riverenza o di rispetto. Paradossalmente, meno l’autore mi piace più libero e creativo mi sento.

Per te il libro sopravviverà nella nuova era del digitale?

Oggi ci troviamo in un momento di cambiamenti pazzeschi per quanto riguarda i supporti di trasmissione della cultura. Il formato-libro ha finito il suo ciclo di trasmissione a distanza di saperi nel tempo e nello spazio. Ora c’è il digitale, il quale però continua ancora a utilizzare il linguaggio della stampa, quindi ci si aspetta che nei prossimi anni assumerà sempre più linguaggi propri. Perché leggere Shakespeare se, collegandosi in rete, si potranno vedere decine di rappresentazioni diverse dell’Amleto? La sola scrittura in molti aspetti non potrà più competere con le forme multimediali. Anche l’illustrazione sarà investita da questo vortice di cambiamento: il disegno fisso e inanimato è destinato al tramonto. Ci sarà sempre più spazio per l’illustrazione animata: con grande fatica per gli autori, perché per fare pochi minuti di animazione decente ci vogliono settimane. Con il digitale cambierà totalmente anche il modo di concepire la copertina. Nei bookstore online i libri sono accompagnati da avatar piccoli come un francobollo. La copertina potrà diventare animata, una sorta di trailer di qualche minuto che sintetizza il contenuto del testo. Oppure ci sarà una sorta di scatola di montaggio con cui i lettori potranno creare la propria immagine personale. Così in futuro il libro non avrà una sola copertina, ma centinaia, caricate o assemblate dai fan della rete. In questa era fluida le strade percorribili sono infinite.

Potenzialità sterminate, che tuttavia rischiano di sottrarre spazio alla riflessione e all’immaginazione.

Sì, questo è un grosso problema della corsa verso il futuro. Se non rimaniamo riflessivi e non conserviamo la capacità di divagare e di riflettere di fronte a questi nuovi strumenti e linguaggi, siamo fregati. Già il tentativo di farci diventare consumatori deficienti; se diventiamo pensatori deficienti, allora è la fine. Ci serve la letteratura, perché è l’unica che ci permette di viaggiare con la mente e, a differenza del cinema, di poter tornare indietro e prendersi il tempo per pensare: E abbiamo bisogno buone immagini, che ispirino associazioni di idee e nuovi punti di vista; questo è il compito del nostro mestiere.

Qual è il tuo metodo di lavoro?

Io parto sempre dalla matita e poi sviluppo il mio lavoro al computer, con cui coloro e creo collages digitali. Per fortuna al giorno d’oggi i programmi sono in grado di rappresentare alla perfezione le pratiche manuali. Per scrivere esiste la tastiera, esiste la simulazione vocale e la trascrizione delle parole. Così è per il disegno. Io uso Painter, da questo punto di vista il più esagerato: ti consente di scegliere la grana delle carte, il colore, il tipo di umidità e tutti i colori possibili e immaginabili che si possono miscelare nella tavolozza virtuale.

Quanto il passaggio alla pittura digitale ha cambiato il tuo processo creativo?

Non molto. Per me è stata un’opportunità per semplificare il mio lavoro, ma per il resto non ho cambiato nulla rispetto a prima. Molti giovani invece imparano a disegnare direttamente sul computer e non hanno più necessità di imparare nozioni come il comportamento dell’acquerello su carta umida o asciutta, il modo giusto per ridipingere sul colore ad olio. E poi ci sono le eccezioni folli: Art Spiegelman, ad esempio, fa prima i bozzetti al computer e poi disegna le tavole a mano, con china e pennino!

Se bisogna per forza essere nostalgici, si può dire che il digitale inoltre limita la libertà del gesto manuale e riduce di gran lunga l’intervento del caso nella creazione artistica.

In effetti la casualità è una fondamentale fonte espressiva. Il gesto della mano, la traccia irregolare del pennello e l’intensità del colore, nel computer sono simulate, e in un certo senso seguono degli schemi preimpostati dai programmatori; e le schematizzazioni sono sempre sbagliate. E’ anche vero che, ogni anno che passa, i software consentono una libertà d’azione virtuale sempre più vasta. La mimesis del reale in fondo è stata per secoli una delle massime ambizioni dell’uomo. Grazie alla tecnica, ci è arrivato molto, forse troppo vicino, spingendosi a un’imitazione talvolta esasperata.

Lo scorso anno, al Children Book’s Fair di Bologna hai presentato il Manifesto Segreto. Cos’è?

Il Manifesto Segreto è un’idea di Vànvere, una piccola casa editrice di Roma. In sostanza è un libro di montaggio con materiali, figure e parole da ritagliare per creare manifesti e comporre messaggi personalizzati. E’ un invito alla creazione e alla personalizzazione dei bambini, perché è esclusivamente dedicato a loro, al loro mondo immaginario fatto da piccoli segreti. Gli adulti non sono ammessi: in quarta di copertina infatti c’è scritto “vietato guardare”. Sempre per quella casa editrice avevo creato il Bestiario Accidentale, pieno di animali in movimento. Anche in quel caso le pagine si possono strappare facilmente lungo i tratteggi e possono così formare nuove storie e rappresentazioni. Da quando ero bambino non ho mai amato le cose troppo statiche. Di recente ho illustrato anche Gli amici nascosti, di Cecilia Bartoli, una bella storia sulla fuga dall’Etiopia in Italia di una madre e il suo bambino.

Come vedi il futuro? Cosa ti piacerebbe fare che ancora non hai fatto?

Probabilmente faccio parte della generazione più fortunata della storia dell’umanità in questa zona del mondo. Sono nato nel boom economico e ho vissuto in decenni di benessere, privo di grandi conflitti internazionali. Conduco una vita agiata e svolgo un lavoro che mi diverte mentre mio padre ha iniziato a lavorare in fabbrica a nove anni. Detto ciò, non ho grandi illusioni per i prossimi anni: la crisi economica non è finita e non c’è cambiamento da parte dei politici, spesso giullari dei potenti di turno. Nel mio piccolo, spero di riuscire a fare almeno i prossimi cinque Calendari. Poi mi piacerebbe portare a termine qualche vecchia idea sepolta nel cassetto: sarebbe già una grande conquista.